61年陈赓在上海, 去看望王根英母亲, 王母: 陈赓, 你还没忘了我?

“1961年初春的一个午后,陈司令,你还认得我这把老骨头吗?”王根英的母亲把门撑开,两眼发亮。巷口湿漉漉的青石板映着陈赓的身影,像老胶片里跳动的黑白画格。

丁香花园的空气仍带着霉甜味。医生叮嘱他安静疗养,他偏不,在院子里拄着手杖来回踱步。上海的湿冷钻骨头,他却说,骨头痛才知道自己还活着。警卫员无奈,悄悄多塞了条羊毛围巾进车里。

车子驶进南市那条逼仄的小弄堂时,围观人群差点堵住去路。三十年前,这条弄堂里的人看他是“王家的上门女婿”;如今,人们看他是“共和国大将”。身份变了,心思没变,他仍惦记那位年过七旬的老太太。

老太太坐在床沿,手指因为关节炎有点变形。她拍了拍身旁的竹椅示意他坐下:“想吃年糕吗?还是当年的味道。”陈赓笑着摇头,掏出一包崭新的云南卷烟递过去,“医生不让您吃甜,多抽几口吧。”老太太嗔他一眼,叹道:“根英走得早,你倒有良心。”

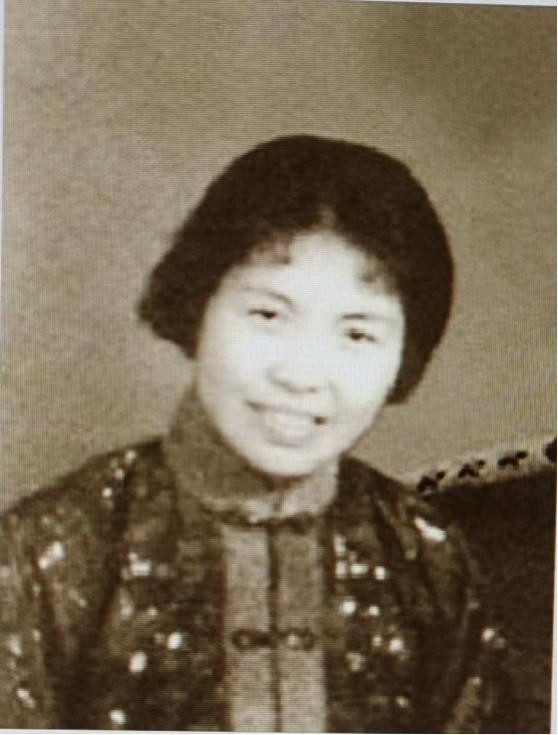

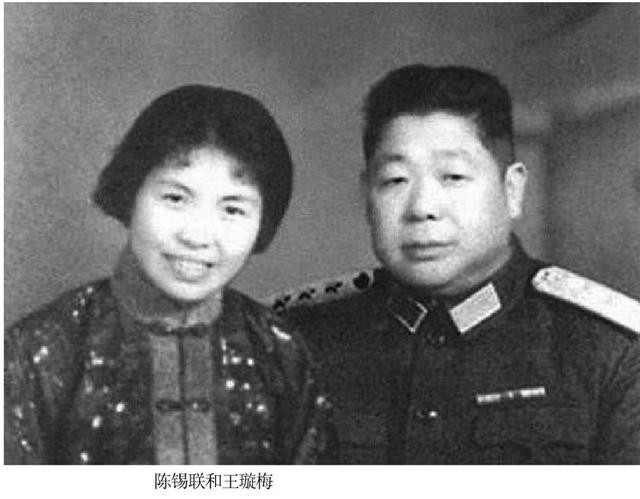

闻到灶间渐浓的米酒香味,他的思绪被拉回到1927年。那年四月,他护卫中共五大,从枪声最密集的街口转进一家夜校,台上讲军事常识,台下那个扎两条麻花辫的纺织女工边记笔记边抬头看他。后来,他写了三封情书,都被人恶作剧贴在墙头。尴尬归尴尬,爱情却从没往后退半步。

上海的白色恐怖愈演愈烈,他们的家也成了“流动堡垒”。王根英把文件缝进棉袄,让九岁的王璇梅当“搬运工”。女童不起眼,保密度却最高。一次外滩险些被搜身,王璇梅顾自看电车,浑然不知枪就在自己衣兜里。多年后陈赓打趣:“小傻瓜,若当时多翻一层,你姐可就完了。”

1933年春天,他在丽都大戏院被捕,关进南京老虎桥监狱。蒋介石软硬兼施,他咬着牙不松口。狱外,王根英闻讯晕倒在楼梯,手里抱的孩子差点滚下去。她转去杨家滨农村养伤,母亲没日没夜照顾外孙,家里靠卖首饰度日。

轰轰烈烈的抗战把夫妻俩拉回前线。1937年八路军改编,他骑瘦马赶到总政大院,与久别的王根英相拥半晌无语。两年后太行山供给部遭包围,她为了那袋公款折返村口,被日军机枪扫倒。当天夜里,他在指挥所灯下写下八个字:今日之痛,无以复加。

她牺牲后,他三年不谈婚事。1946年,他让人找到17岁的陈知非,把孩子搂在怀里摸了整整一夜;第二天,他去王家磕头,磕得额头淤青。1949年上海解放,他抱着一床新丝棉被、一件毛皮长袍走进这条弄堂,老太太感动得直抹泪。

1960年秋,他当上了外公。小孙女取名“怀申”——“怀念上海”。他常说,孩子得记得母亲、外婆都出自这座城。病情加重,他却坚持把孙女抱给老太太看:“给您添个重孙,热闹热闹。”老太太抱着婴儿,笑得像盛开的白玉兰。

这一年初春的探望,只为了兑现一句承诺:帮老太太善终。临别前,他塞下一本存折,又嘱咐警卫送来两袋北方小米。老太太拉住他的袖口,声音发颤:“你要保重身子,可别先走在我前头。”他点点头,眼里有雾,却笑得豁达:“妈妈放心,我这条命硬。”

回到丁香花园,他躺在藤椅上,灯光把窗棂剪成细碎格子。战火里失去的、岁月里留下的,一幕幕浮现。有人说他是“常胜将军”,他却更在乎“好女婿”这仨字。因为对一个革命者而言,守得住战线,也要守得住人情。

翌年,他的病情急转直下。临终前,他握着傅涯的手,只说了两句话:“孩子托你,王家托你。”没有长篇大论,没有慷慨陈词。军人的果断,儿女的柔情,在这一刻交汇。

老太太最终在1970年代中期安然离世。她的床头一直放着一张小相片:穿呢子大衣的陈赓站在石库门口,左手背在身后,右手扶着拐杖,眉眼含笑。照片背面,歪歪斜斜写着四个字——“不敢相忘”。

本文链接:http://7i.fqtp.cn/xinwendongtai/602953.html